2022年6月

2022.06.10

前回は、円安や世界的な燃料価格の高騰に伴って、

電気料金が上がっている現状についてお伝えさせていただきました。

今回も引き続き、エネルギー対策についてお伝えしていきたいと思います。

こんにちは、三協建設 堀内です。

まず、電気料金について基本的なところから見ていきたいと思います。

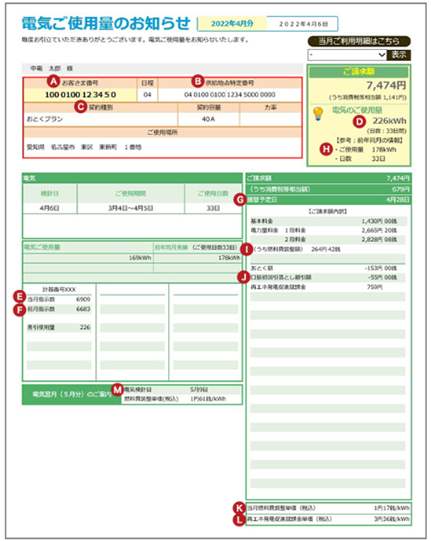

(※下記画像は中部電力ミライズ株式会社さんのwebサイトからお借りしております)

こういった電気料金の明細をご覧になったことがあるかと思います。

まず、一番目がいくのはもちろん請求予定額ですよね。

あわせて、使用量もチェックされている方もいらっしゃるかと思います。

ここに書かれている単位、〇〇 kWh ってどんな意味かご存じでしょうか?

理科の勉強を思い出してみてくださいね!

まず「V(ボルト)」は電圧、電気を押し出す力の単位です。

電圧が高いほど多くの電気が流れます。

「A(アンペア)」は電流、電気の流れる量の単位です。

家庭用のコンセントは一般的には100Vで15Aまで流せます。

「W(ワット)」は電力、電気が仕事をする力の単位です。

電力(W)=電圧(V)×電流(A)になります

つまり1ヶ所のコンセントで最大1500W使えるということになります。

そして、「Wh(ワットアワー)」は電気の使用量の単位です。

定格電力×使用時間で計算します。

1000Wを1時間使った場合に1kWhとなります。

例えば、消費電力1000Wのドライヤーを1時間使用すると、1kWhとなります。

仮に1kWhにつき25円だったとすると、

このドライヤーの1時間使用で25円かかる・・・というわけですね。

その他の項目の中に「燃料費調整額」と「再エネ発電促進賦課金」があります。

まず「燃料費調整額」は、為替レートや原油価格等の変動による

燃料費の変動を電気料金に反映するための調整額です。

そして「再エネ発電促進賦課金」は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度により、

再生可能エネルギーによって発電された電気の購入に要した費用を、電気の使用量に応じて負担するものです。

これらが引き上げられることによって、電気料金が上がっているのですね。

「燃料費調整額」は、円安や原油価格の高騰によって上がっていることを

前回もお伝えしましたが、「再エネ発電促進賦課金」も年々上がっています。

| 年度 | 再エネ発電促進賦課金単価(1kWhにつき) |

| 2015年度 | 1円58銭 |

| 2016年度 | 2円25銭 |

| 2017年度 | 2円64銭 |

| 2018年度 | 2円90銭 |

| 2019年度 | 2円95銭 |

| 2020年度 | 2円98銭 |

| 2021年度 | 3円36銭 |

| 2022年度 | 3円45銭 |

※中部電力株式会社プレスリリースより抜粋

単価としては1円未満の上昇なので、そんなに大きく上がっていないようにも思えますが、

家庭の使用量300kWh場合の1ヶ月あたりの再生可能エネルギー発電促進賦課金は

2015年度が474円だったのに対し、2022年度は1035円になっています。

こう考えると、すごく上昇していますよね。

さて、実際にご家庭で電気の使用量はどの程度か把握したところで、

平均と比べてどうなのか?を知りたくなりますよね。

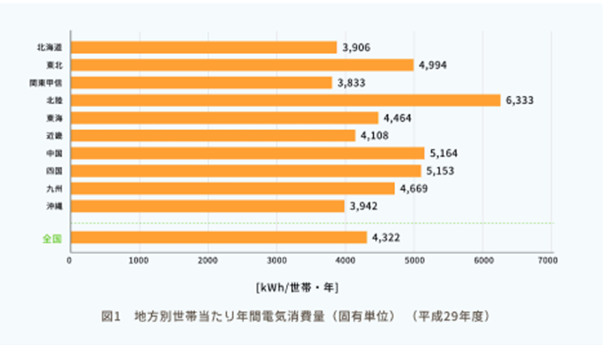

(※下記画像は環境省のwebサイトからお借りしております)

東海地方だと、平均で年間4,464kWhということは、

1ヶ月平均372kWh程度ということになります。

もちろん、世帯人数やオール電化なのか、ガス併用なのかなど、

世帯毎の条件は異なるかと思いますが、

まずは、おおまかな平均値と比べてみるのもよいかもしれませんね。

来月も引き続き、エネルギー対策についてお伝えしていきたいと思います。

では、また。